Era il 5 aprile scorso quando il Regno Unito per la prima volta segnalava all’Organizzazione mondiale della sanità un aumento dei casi di epatite acuta grave di origine sconosciuta.

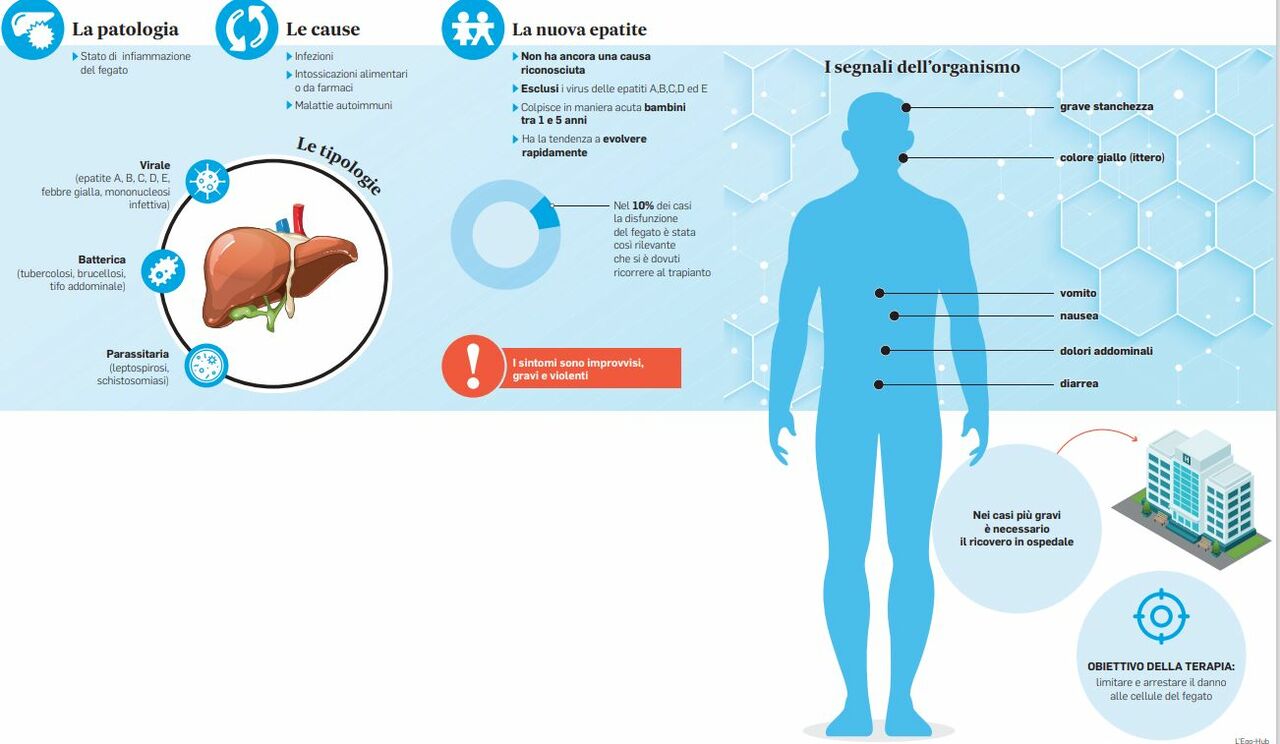

Tra bambini sani. Tutti al di sotto dei 10 anni, la maggior parte fra i 2 e i 5. Qualche giorno dopo, anche gli Stati Uniti e diversi Paesi dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, hanno iniziato a rilevare casi sospetti. Il quadro clinico comune è di un’epatite acuta grave, una forte infiammazione del fegato, di origine sconosciuta (da qui la sigla “ndd”, ovvero “di non definita diagnosi”)che può richiedere ricovero in ospedale, con ittero e valori delle transaminasi molto elevate. Finora, la maggior parte dei piccoli pazienti per i quali sono disponibili informazioni si è ripresa, ma circa il 10% ha avuto bisogno di un trapianto di fegato. Si sta facendo largo l’ipotesi che la causa eziologica sia l’adenovirus. Responsabile, di solito, di un’influenza gastrointestinale lieve con nausea vomito, diarrea e dolori addominali. Nel Regno Unito è presente in oltre il 75% dei casi. «Siamo a un livello di attenzione medica, non di emergenza. In tutta Italia si parla di un numero che supera di poco la ventina» precisa Giuseppe Indolfi, pediatra specialista in Epatologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, associato Università di Firenze e membro del Gruppo di lavoro sulle epatiti della Società italiana di Pediatria.

È la prima volta che si presenta un’epatite di origine sconosciuta come questa?

«Casi di epatite di origine sconosciuta ne abbiamo avuti anche negli anni precedenti, ma da oggi in poi, grazie al sistema di monitoraggio messo in atto, dobbiamo cercare di capire se ne avremo o ne abbiamo già avuto un numero maggiore».

Ci può ricordare con quali sintomi i bambini arrivano in ospedale?

«Generalmente con dolore addominale, diarrea e vomito. Dal punto di vista clinico non ci sono campanelli d’allarme particolari, l’unico segno specifico per un’epatite acuta colestatica grave è la comparsa dell’ittero, un elemento clinico ben riconoscibile. Ossia la colorazione gialla della cute e delle mucose».

Il vero campanello d’allarme è il colore giallo del viso?

«È un segnale evidente, indipendentemente dall’attenzione mediatica che si sta dedicando a questa patologia».

È sempre necessario il ricovero o c’è una terapia anche a casa?

«Importante è dire che la maggior parte dei casi si autorisolve, ed è proprio il motivo per cui potrebbero esserci altri casi non diagnosticati. Nei casi accertati non esiste una terapia specifica al di là delle cure che si possono rendere necessarie, come una terapia antibiotica, l’integrazione di liquidi e zuccheri».

Un numero, fortunatamente, basso per i casi gravi e confermati. Vero?

«Al momento, sembra di sì. Ciò che confonde e che impedisce di dare numeri precisi è la variabilità nello spettro di presentazione e nella gravità clinica nei diversi pazienti. Credo ci siano stati molti casi lievi che non sono nemmeno entrati nel sistema di registrazione. Poi c’è la punta dell’iceberg dei casi molto gravi, che chiaramente rientrano tutti nel conteggio ufficiale».

Che cosa, in particolare, ha preoccupato fino ad oggi la comunità scientifica?

«Il numero fa la differenza rispetto agli altri anni. L’elemento da considerare, ripeto, è che ogni anno in Italia si verificano episodi di questo tipo. Il nodo da sciogliere è se quest’anno siano numericamente superiori rispetto a quanto ci si aspettava. I dati confermano che in Gran Bretagna si è verificato un aumento di 4 volte dei casi di epatite a origine indefinita attesi in un anno. In tutti gli altri Paesi non si è ancora concluso il confronto con i dati dello scorso anno. Ho recentemente firmato una survey in cui sembra che ci sia stato un lieve aumento in diverse nazioni, fra cui l’Italia».

Potremmo aspettarci una crescita di casi?

«Non neghiamo che ci sia qualcosa a cui stare attenti, ma gli organi ufficiali stanno lavorando per chiarire il quadro».

Sono state escluse le epatiti di tipo A, B, C, D ed E. Gli esperti inglesi ritengono che una causa infettiva sia la più probabile, in particolare l’infezione da adenovirus. Pensa sia corretta come ipotesi?

«L’adenovirus è stato identificato nel 75% dei casi inglesi, in particolare il sottotipo era l’F41. Ma le infezioni da adenovirus sono comuni e di solito provocano una malattia lieve, con sintomi simili al raffreddore, al massimo vomito e diarrea, senza complicazioni. Certo, l’associazione con il 75% dei casi sembra significativa, ma per poter avvicinare l’adenovirus con queste epatiti ci vorranno dati più solidi».

Ipotizzate una mutazione?

«L’ipotesi attualmente più plausibile è che o sia mutato il virus, oppure l’ospite, quindi il bambino, presenta caratteristiche diverse rispetto al passato».

L’ospite cambia, nel senso che dopo la pandemia i bambini sono meno protetti dai virus?

«È innegabile che i vari lockdown abbiano impedito ai più piccoli di incontrare i virus e di costruire una difesa immunitaria solida nei loro confronti. Lo abbiamo visto e confermato con il virus respiratorio sinciziale. Si sono registrati molti più casi di bronchioliti quest’inverno. La pandemia ha avuto un ruolo in questo caso, ma è da verificare che lo abbia anche in queste epatiti».

Potrebbe esserci un legame con la vaccinazione contro il Covid o con il Sars-Cov-2?

«Lo escludo. Quasi tutti i bambini colpiti risultavano non vaccinati contro Sars-Cov-2, avendo meno di 6 anni e per il virus penso sia un’associazione abbastanza inconsistente».

Ci sono state segnalazioni tra gli adulti?

«Anche in questo caso, non sono situazioni nuove. Quello che importa è accertare se ci sia un aumento dell’incidenza».

Sembra di capire che, secondo lei, non c’è da allarmarsi.

«Personalmente sono attento a questa situazione, ma molto tranquillo. Un medico che si occupa di queste tematiche non può fare finta di nulla, però bisogna riportare l’attenzione al livello in cui dovrebbe essere in questa fase, e cioè il livello medico. La Società italiana di Pediatria ha creato una task force che si sta adoperando per dare una risposta ufficiale alle domande che stanno emergendo».